Quand on entend parler de yin yoga et de postures de récupération, la confusion est fréquente. Ces deux approches se ressemblent tellement : on reste longtemps, on utilise des accessoires, on recherche la détente et l’apaisement.

👉 Il est donc normal de les confondre.

Pourtant, derrière cette apparence similaire, ces deux pratiques ne poursuivent pas le même objectif. Voici quelques repères pour y voir plus clair.

Origines

Le yin yoga est une discipline récente (années 1980–90).

- Créé par Paulie Zink, maître d’arts martiaux taoïstes, inspiré de la médecine chinoise.

- Développé et structuré par Paul Grilley, qui a introduit l’anatomie et les méridiens.

- Diffusé largement par Sarah Powers, qui lui a donné son nom.

- Il s’inspire de la philosophie taoïste : yin/yang, équilibre, immobilité, fluidité.

- Particularité : les postures sont souvent nommées en français ou avec des images de la nature (chenille, libellule, cygne…).

Les postures de récupération (Viśrānta Kāraka Āsanas) viennent de la lignée Iyengar®.

- Mise au point par B.K.S. Iyengar et sa famille.

- Très codifiées, méthodiques, pensées pour apaiser le système nerveux et préparer le corps au pranayama.

- Ici, on utilise les noms sanskrits classiques (Paschimottanasana, Setu Bandha, Viparita Karani…).

- Les accessoires (surtout la chaise) sont centraux et minutieusement placés.

Objectifs

En yin yoga :

- Relâcher les muscles pour cibler les tissus profonds : fascias, ligaments, articulations, tendons.

- Favoriser la souplesse et l’hydratation des tissus.

- Stimuler la circulation énergétique dans les méridiens.

- Développer l’introspection et la tolérance à l’immobilité.

En postures de récupération :

- Apaiser le système nerveux.

- Reposer et oxygéner les organes.

- Libérer le diaphragme et créer de l’espace pour le souffle.

- Redonner du « liquide » au corps, compenser l’aspect asséchant d’une pratique exigeante.

- Préparer au pranayama.

Les 4 règles d’or du yin yoga… et leur contraste

- Relâcher les muscles → en récup, certains muscles restent actifs (par ex. jambes, avant-bras).

- Trouver une sensation sans douleur → en récup, l’étirement est orienté pour créer de l’espace au niveau des organes

- Rester immobile → en récup, on ajuste et affine régulièrement la posture avec les supports.

- Rester longtemps → en récup aussi, on reste longtemps, parfois même davantage.

Ressemblances et différences visibles

👉 Ressemblances :

- Longues tenues.

- Extérieurement, apparence de détente.

- Accessoires.

- Calme intérieur.

👉 Différences :

- Relâchement : total en yin, partiel en récup (où une action subtile est nécessaire).

- Accessoires : chaise quasi absente en yin, omniprésente en récup.

- Inversions : rares en yin, systématiques en récup (poids sur les organes, mobilité du diaphragme).

- Vocabulaire : yin = français, récup = sanskrit.

- Expérience : yin = liberté, exploration personnelle ; récup = précision, ajustements, méthode.

Exemples concrets

Paschimottanasana (pince)

- En yin : jambes relâchées, dos arrondi, dos relâché, compression à l’avant (diaphragme, ventre).

- En récup : bassin surélevé, buste soutenu, dos allongé et actif, jambes actives → respiration fluide.

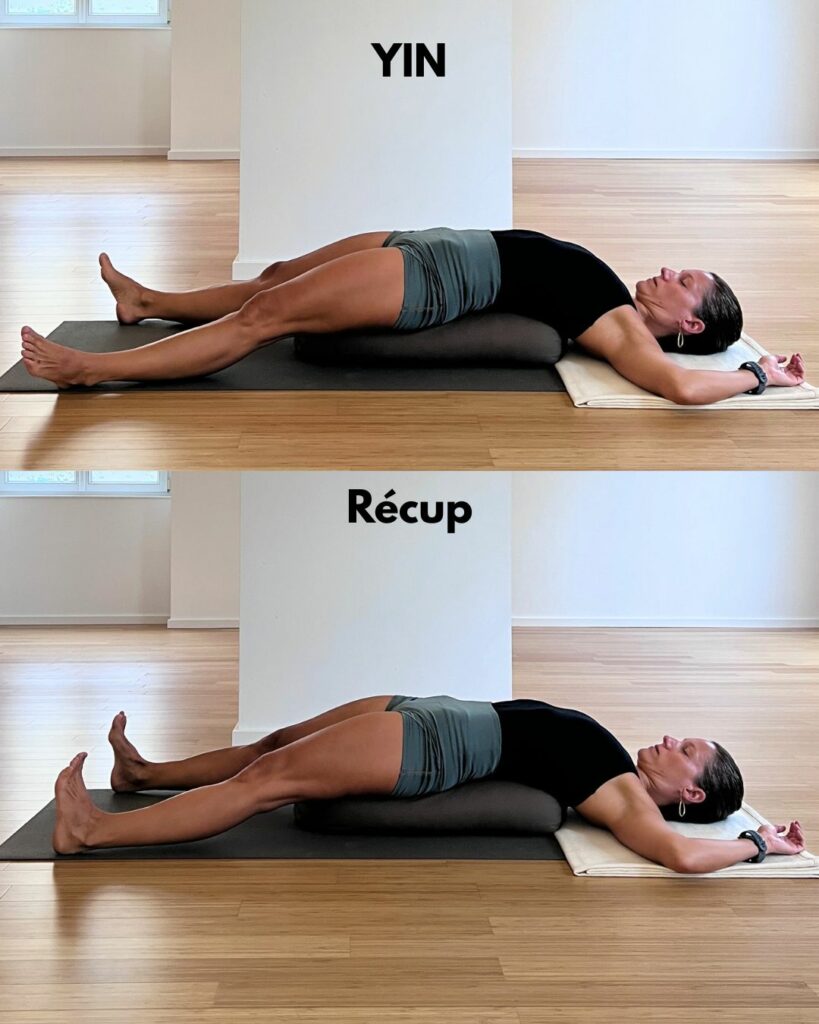

Setu Bandhasana (demi-pont)

- En yin : support sous corps variable (brique traversin, positionnement variable), jambes relâchées → étirement passif.

- En récup : supports sous bassin et dos, jambes actives → poitrine ouverte, diaphragme dégagé.

Supta Bharadvajāsana (torsion allongée)

- En yin : corps relâché, bras entièrement relâchés → endormissement possible

- En récup : supports sous le tronc et là tête, bras actifs → pour gagner en mobilité thoracique pour la respiration

Explorer seul.e vs être guidé.e

En yin, la grande liberté laissée au corps est précieuse, mais elle peut aussi conduire à répéter toujours les mêmes schémas posturaux. Certaines zones vont s’ouvrir facilement, tandis que d’autres resteront moins sollicitées. Par exemple, dans une pince yin, si la personne manque de souplesse, elle risque de rester longtemps pliée au milieu du dos sans vraiment mobiliser l’arrière des jambes ni le bassin.

En postures de récupération, la précision des supports et l’approche méthodique permettent d’aller chercher des espaces que le corps n’irait pas explorer seul. On vient ainsi mobiliser des zones “endormies” ou fainéantes, ce qui conduit à d’autres types de libérations.

Le rôle de l’enseignante : comment j’interagis en classe

En yin :

- Je donne des indications et propose des variations.

- Je laisse les élèves choisir ce qui leur convient.

- J’interviens très peu : le yin est une pratique d’autonomie et d’exploration personnelle.

En postures de récupération :

- Je fais le tour de la salle en permanence.

- J’ajuste les élèves, je replace les supports, j’explique comment se positionner.

- C’est une pratique plus méthodique et précise : je guide davantage, et cela permet souvent d’aller plus loin.

Pour résumer

Le yin yoga et les postures de récupération se ressemblent énormément, et il est normal de les confondre. Mais leurs intentions diffèrent :

- Le yin cible les tissus profonds.

- La récupération cible la libération d’espace pour les organes, l’apaisement du système nerveux pour préparer à la pratique du Pranayama

🌿 Elles ne sont pas interchangeables, mais complémentaires.

Personnellement, j’aime pratiquer les deux.

– Si je veux m’endormir paisiblement, je choisis le yin, et d’ailleurs je le pratique le soir déjà dans mon lit.

– Si je veux libérer de l’espace dans mon ventre et/ou mon souffle, je choisis les postures de récupération.

✨ Ces pratiques me nourrissent différemment, et c’est pour ça que j’ai eu envie de partager un temps dédié aux postures de récupération, suivi d’un Yoga Nidra.

📅 Atelier le 21 septembre chez Yogamove

👉 Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de Yogamoves

Et si jamais vous avez du mal à trouver écrivez-moi : je vous aiderai avec plaisir.